Zur Geschichte der Entstehung der DREIGROSCHENOPER

Die DREIGROSCHENOPER gehört zu den bekanntesten und berühmtesten Theaterstücken und begründete Brechts und Weills Weltruhm. Die Moritat des Mackie Messer hat man in den verschiedensten Sprachen und von den bedeutendsten Künstlern interpretiert, überall auf der Welt ist die DREIGROSCHENOPER inzwischen zum „Megaseller“ geworden.

Dabei sah es am Anfang überhaupt nicht danach aus. Begonnen hatte es damit, dass Elisabeth Hauptmann, eine Mitarbeiterin und Geliebte Brechts, auf ein Stück mit dem Titel „The Beggar’s Opera“ von John Gay aus dem Jahr 1728 stieß. Sie übersetzte das Stück und machte Brecht darauf aufmerksam, der zu dieser Zeit zusammen mit Kurt Weill an der gemeinsamen Oper „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ arbeitete und nur mäßiges Interesse an „The Beggar’s Opera“ fand.

Zufällig hatte zu dieser Zeit der Schauspieler Ernst Aufricht das Theater am Schiffbauerdamm - das heutige Berliner Ensemble - gepachtet und wollte seine Intendanz mit einer Uraufführung beginnen. Brechts Vorschlag „Mahagonny“ kam für Aufricht nicht in Frage, doch als Brecht, quasi schon im Gehen, „The Beggar’s Opera“ erwähnte, war Aufricht interessiert. Er bewegte Brecht und Weill sich an dieses Stück zu setzen und es begann ein fieberhafter Arbeitsprozess.

Brecht und Weill attackierten, jeder auf seinem Gebiet und mit anarchischem Spaß, die überkommenen Formen des bürgerlichen Theaters und alles mündete in eine chaotische Probenzeit. Ständig kamen neue Szenen hinzu, schon geprobte wurden gestrichen, es wurde unentwegt umgestellt und geändert. Die Moritat von Mackie Messer z. B. war der Eitelkeit des Schauspielers Harald Pausen geschuldet und wurde kurz vor der Premiere eingefügt. Karl Kraus soll die zweite Strophe des Eifersuchtsduetts geschrieben haben. Von Lion Feuchtwanger stammt der Titel - eigentlich sollte das Stück „Gesindel“ heißen - und der Regisseur Erich Engel hatte nur vier Wochen Zeit für die gesamte Inszenierung. Alle Beteiligten sahen mit Schrecken dem Premierentermin entgegen. Es konnte nur ein gewaltiger Reinfall werden.

Als sich am 31. August 1928 der Vorhang hob und nach dem ersten Bild Totenstille im Zuschauerraum herrschte, schienen sich alle Befürchtungen zu bestätigen. Doch nach dem zweiten Bild brandete tosender Applaus auf, der die Aufführung bis zum Ende begleitete. Es wurde ein Riesenerfolg!

Bis Ende der Spielzeit 1928/1929 erlebte das Stück bereits 50 weitere Inszenierungen. Doch die Zusammenarbeit von Brecht und Weill bekam Risse und führte schließlich zu einem Ende ihrer Arbeitsbeziehungen. Brecht war enttäuscht, dass der Erfolg offensichtlich darauf beruhte, dass sich das Publikum bestens unterhalten und weit weniger belehrt fühlte. 1933 hielt er in einem inszenierten Selbstgespräch fest:

Was meinen Sie, macht den Erfolg der Dreigroschenoper aus?

Ich fürchte all das, worauf es mir nicht ankam: die romantische Handlung, die Liebesgeschichte, das Musikalische.

Worauf wäre es Ihnen angekommen?

Auf die Gesellschaftskritik. Ich hatte zu zeigen versucht, dass die Ideenwelt und das Gefühlsleben der Straßenbanditen ungemein viel Ähnlichkeit mit der Ideenwelt und dem Gefühlsleben des soliden Bürgers haben.

„Das Musikalische“, das Brecht seinem gesellschaftskritischen Ansatz gegenüberstellt, unterschlägt, dass Weill bei der Erneuerung des Musiktheaters eine ähnliche Rolle wie Brecht bei der Erneuerung des Sprechtheaters hatte. In Weills Musik sind jüdische synagogale Musik, Bach, Mozart, Operettenklänge, Jazz sogar populäre Tanzmusik eingeflossen - etwas revolutionär Neues.

Der Streit zwischen Brecht und Weill über den Erfolg der Dreigroschenoper und wie er einzuordnen sei, setzte sofort nach der Premiere ein. Für Weill war es, vereinfacht gesagt, eine Oper mit einem Libretto, er nannte es auch einmal: „Eine Farce mit Musik“. Für Brecht war es natürlich ein Theaterstück mit einigen Liedern.

Elisabeth Hauptmann nannte es später: „Das Stück war in der Form gänzlich neu. Es ist sozusagen das Vorbild des Musicals gewesen.“

Der damalige Direktor des Schiffbauerdamm-Theaters nannte es: „Eine komische, literarische Operette mit sozialkritischen Blinklichtern.“

Tja, was ist es?

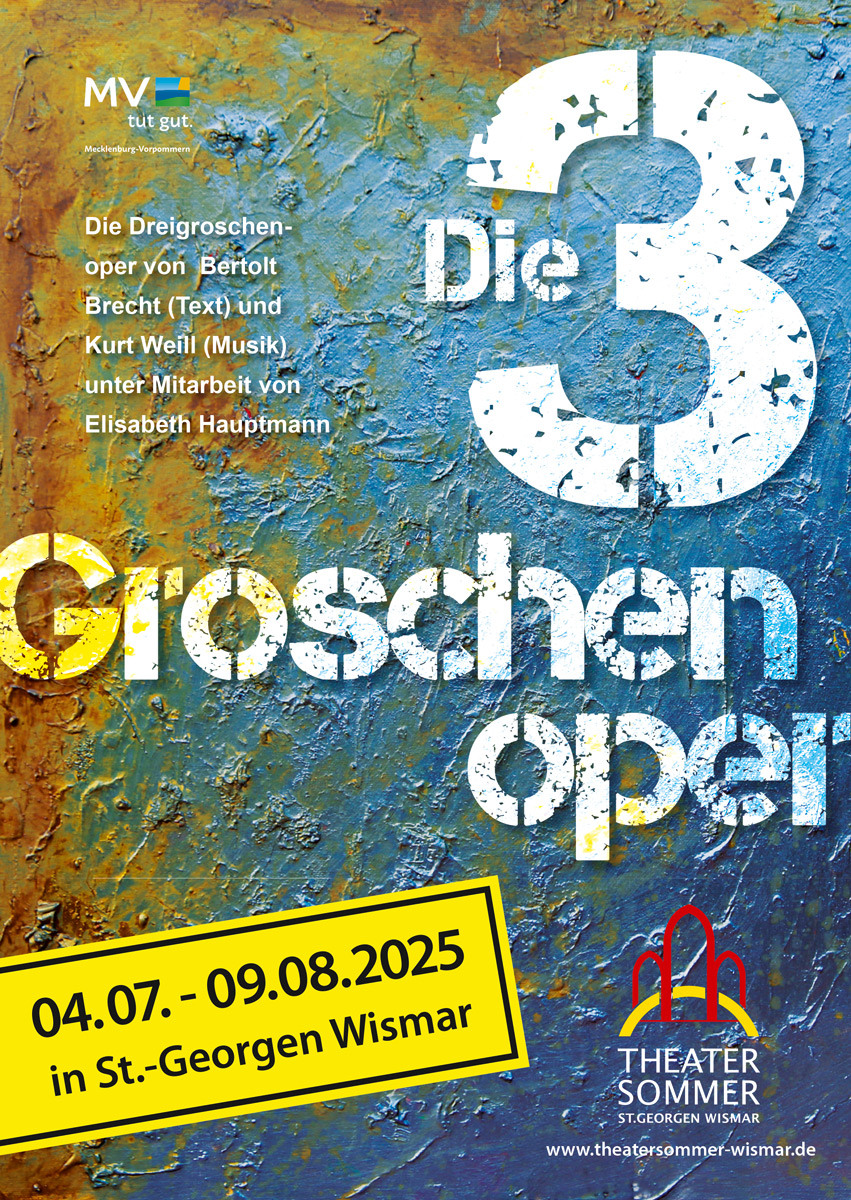

Finden Sie es am 4. Juli in der St. Georgenkirche selbst heraus.

Besetzung

Erfahren Sie alles zur diesjährigen Besetzung der "DREIGROSCHENOPER"

Spielort

Die atemberaubende St. Georgen Kirche zu Wismar, die seit dem Jahr 2002 auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht, avancierte zu Mecklenburgs ungewöhnlichstem, reizvollstem und romantischstem Spielort klassischen Theaters.

Rückblick

Hier finden Sie alle vergangenen Inszenierungen in St. Georgen seit 2014.

Grußwort Thomas Beyer zur Aufführung der „Dreigroschenoper“ im Theatersommer St. Georgen

„Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“ Mit diesem Satz bringt Bertolt Brecht auf den Punkt, was die Dreigroschenoper so zeitlos, so provokant und auch so relevant macht – damals wie heute. Es geht um die großen Themen: um Existenz und Konkurrenz, um Macht und Moral, um Menschlichkeit und Mackie Messer.

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Wismarerinnen und Wismarer,

liebe Gäste,

es gibt Abende, die versprechen mehr als nur Unterhaltung, denn sie verbinden Kunst, Geschichte und Gegenwart auf eine besondere Weise. Genau solche Abende erwarten uns hier, im Herzen unserer Stadt, im schönsten Raum, den Wismar zu bieten hat: der St.-Georgen-Kirche.

Als Bürgermeister freut es mich besonders, dass unsere altehrwürdige Backsteinkathedrale, das „Wunder von Wismar“, zur Bühne für das Sommertheater wird - und das für ein Stück, das wie kaum ein anderes den Finger in gesellschaftliche Wunden legt – Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“. Das Stück passt sehr gut in unsere Zeit, weil es gesellschaftliche Widersprüche aufzeigt, die wir auch im 21. Jahrhundert nur allzu gut kennen. Das Stück hält uns den Spiegel vor, ironisch, überzeichnet, aber doch ehrlich. Und es erinnert uns daran, dass Moral nicht nur eine Frage der philosophischen Erörterung ist, sondern ganz handfest im Leben jedes Menschen verhandelt wird.

Das Sommertheater in der Hansestadt Wismar ist inzwischen zu einer schönen Tradition geworden und ich freue mich jedes Mal auf ein echtes Highlight in unserer Stadt. Mein Dank gilt dem gesamten Team des Theatersommers St. Georgen, dem Theater- und Bühnenverein Wismar e.V., dem Regisseur Holger Mahlich, den Schauspielerinnen und Schauspielern, den Technikerinnen und Technikern und allen weiteren, die diese besondere Produktion möglich machen. Nicht zuletzt danke ich auch den Sponsorinnen und Sponsoren, ohne die der Theatersommer nicht sattfinden könnte.

Ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern unvergessliche Theaterabende. Genießen Sie ein weiteres Stück Theatergeschichte.

Thomas Beyer

Bürgermeister der Hansestadt Wismar